Jean-Baptiste Muret : une biographie en fragments

Introduction

Cinq ans après le lancement du programme de recherche portant sur son recueil de dessins, Jean-Baptiste Muret reste à bien des égards un personnage mystérieux. Les documents permettant de raconter sa vie sont peu nombreux : dossiers du personnel de la Bibliothèque nationale, actes d’état-civil et quelques mentions dans des correspondances et des publications savantes constituent nos seules sources. Les succinctes indications des archives officielles permettent difficilement d’approcher le caractère de notre dessinateur, dont la personnalité est surtout lisible dans les légendes qu’il a apposées sur le revers de ses planches. On retrouve bien sa main sur les fiches d’inventaire qu’il a écrites pour le Cabinet des médailles et sur le journal quotidien du service public, mais ces documents permettent seulement d’appréhender son rôle au sein de cette institution, et encore le disent-ils du bout des lèvres. De Jean-Baptiste Muret, dessinateur d’antiquités au Cabinet des médailles, on sait donc un peu de choses ; de Jean-Baptiste Muret, l’homme – le fils, le frère, le mari, le père – on ne sait presque rien.

On cherchera ici à mettre en ordre les sources dont on dispose pour construire l’échafaudage de la biographie de Jean-Baptiste Muret, en apportant là où il y a lieu des éléments de contextualisation qui permettent parfois de deviner, plus qu’ils ne permettent de déduire, l’histoire du dessinateur et d’élucider son parcours. Seront dans un premier temps présentées et critiquées ces sources. Ensuite, un plan chronologique sera adopté pour présenter dans un premier temps les trente-six ans qu’il a vécu avant d’intégrer le Cabinet des médailles en tant qu’employé-dessinateur, puis ses premières années dans ce rôle. On verra comment par la suite il s’est construit une place respectable dans le monde savant parisien, même si après sa mort ses travaux ont eu bien peu de postérité.

État des sources

L’essentiel des renseignements sur la vie et la carrière de Jean-Baptiste Muret proviennent de deux dossiers du personnel, aujourd’hui conservés pour l’un dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, et pour l’autre aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, où il appartient à la série F/17 relative au ministère de l’Instruction publique, dont a dépendu la Bibliothèque nationale jusqu’en 1981. L’origine de ce dédoublement n’est pas claire, la nature des documents étant similaire dans les deux dossiers : quelques documents administratifs et arrêtés concernant ses grades et rémunérations et un peu de correspondance interne courante relative à sa prise de poste puis à ses augmentations. Probablement les documents aujourd’hui à la BnF étaient-ils conservés au sein du Cabinet des médailles, alors que ceux qui sont aujourd’hui à Pierrefitte l’étaient par l’administration centrale de la Bibliothèque.

D’autres documents de la pratique émanant de la Bibliothèque nationale éclairent sa carrière et son activité au Cabinet des médailles. Les procès-verbaux du Conservatoire, conseil des conservateurs de tous les départements de la BN, le mentionnent à plusieurs reprises, ainsi que le journal du Cabinet des médailles, où sont consignées tant ses activités au sein de l’institution que ses dons réguliers d’objets archéologiques. Quant au journal du service public du Cabinet, qui répertorie les visiteurs et les collections qu’ils ont consultées, tenu à partir de 1850, nombre d’entrées sont de sa propre main. La BnF conserve également une partie de la correspondance d’Anatole Chabouillet, collègue puis supérieur hiérarchique de Muret au Cabinet, qui mentionne notamment le dessinateur à l’occasion d’une rivalité qui a opposé les deux hommes en 1847, au moment de la vacance du poste de premier employé du Cabinet. Outre celle de Chabouillet, on trouve mention de Muret dans quelques autres correspondances privées, même si naturellement les correspondances de toutes les personnes avec lesquelles il a pu interagir n’ont pas été dépouillées pour ce travail.

Les documents d’état-civil, conservés aux archives départementales ou, pour celles de la capitale, aux archives de Paris, donnent à connaître les grandes étapes de la vie personnelle de Muret et de ses proches : naissances, mariages, décès… Les actes n’en restent pas moins laconiques, donnant au mieux adresses et métiers des parties. Les documents fiscaux et notariaux que sont les déclarations de succession, les testaments et surtout les inventaires après décès, permettent d’approcher de plus près la vie intime de notre personnage : l’inventaire après le décès de Muret décrit l’intérieur de l’appartement qu’il partageait rue de Navarin avec son fils Ernest, mais fournit également de précieux détails sur la relation entre le père et le fils, apportées directement par ce dernier. On retrouve, enfin, la famille Muret sur plusieurs recensements, là aussi conservés aux archives départementales.

On retrace donc assez bien la vie administrative de Jean-Baptiste Muret, qu’il s’agisse de la progression de ses grades et rémunérations à la Bibliothèque nationale, ou des différents événements de sa vie personnelle qui ont donné lieu à des actes d’état-civil. Mais il y a là peu de choses pour satisfaire « l’ogre historien », toujours à la recherche de chair humaine comme l’écrivait Marc Bloch. Les lettres d’Anatole Chabouillet au sujet du poste de premier employé et les témoignages d’Ernest Muret lors du règlement de la succession de son père ouvrent une plus alléchante fenêtre sur la personnalité de notre dessinateur, mais il faut les lire avec circonspection. Comme on le verra, les deux personnages sont très biaisés : Chabouillet, obnubilé par son ambition de devenir premier employé du Cabinet, emploie des mots très durs contre son collègue, à l’opposé d’ailleurs de ceux qu’il emploie quelques années plus tard, une fois conservateur du Cabinet. En 1866, Ernest a pour sa part visiblement comme objectif premier de réduire autant que possible ses frais de succession, ce qui l’amène à peindre une image plutôt sombre de sa relation avec son père.

Pour le reste, le temps a eu raison des archives personnelles ou de la correspondance privée de Jean-Baptiste Muret ; s’il a été photographié, on ne connaît pas le cliché, et s’il s’est dessiné, on n’a pas conservé le croquis. Sa signature, apposée dans les pages du Journal du service public du Cabinet des médailles, est ce qui s'en approche le plus. C’est donc par d’épars fragments, tout aussi souvent informatifs qu’insatisfaisants, qu’on doit approcher la biographie de notre dessinateur d’antiquités.

Avant le dessin

Environnement familial

Jean-Baptiste Muret naquit à Versailles le 19 mars 1795, ou plutôt le 1er germinal de l’an III de la République – c’est la forme sous laquelle la date est indiquée sur son acte de naissance. Il était le fils aîné de Jean-Baptiste Muret et d’Agathe Decelle, mariés trois ans plus tôt. Le jeune Jean-Baptiste fut rejoint quatre ans plus tard par un frère cadet, François Muret, né le 2 février 1799. Le couple ne semble pas avoir eu d’autres enfants.

Son père, né en 1764 et mort en 1812, était un fils de vignerons versaillais, qui exerca au début des années 1790 le métier de valet de chambre, mais qui était devenu marchand de vin à partir de 1799 au plus tard. C’est sans doute par ce biais qu’il s'était lié à un certain Jacques François Savisse, « agent d’affaires » à Paris, qui témoigna avec son épouse Elisabeth de la naissance de François Muret : il faut probablement comprendre ce couple comme le parrain et la marraine de l’enfant. Pour le jeune Jean-Baptiste, ce furent ses oncle et tante maternels qui remplirent cette fonction, et ils déclarèrent d’ailleurs ne pas savoir signer. La famille maternelle des frères Muret, au moins en partie non-alphabétisée, est-elle moins instruite, et peut-être moins fortunée que leur famille paternelle ?

L’acte de mariage de leurs père et mère ne nous renseigne malheureusement pas sur le métier des parents de cette dernière. L’un des témoins de la mariée était bien un « Pierre Paul Chevalier, maître d’écriture », mais on ne connaît pas son lien avec elle : difficile donc de caractériser socialement la famille de la mère de Jean-Baptiste Muret. Profitant peut-être des contacts et éventuellement du capital amassé par son mari pendant sa carrière de marchand de vin, elle s’est installée après la mort de celui-ci comme restauratrice : c’est le métier qu’elle déclarait dès 1817 (sous sa forme masculine, « restaurateur »).

Au début du xixe siècle, le terme de « restaurateur » était déjà usité pour désigner une personne qui restaure des bâtiments ou des œuvres d’art ; il pourrait être tentant d’interpréter ainsi la mention du métier de la mère de Jean-Baptiste Muret, donné sans plus de précisions dans le recensement versaillais de 1817 et dans l’acte de mariage de Jean-Baptiste en 1820. Mais c’est certainement un restaurant que tenait Agathe Decelle : le recensement de 1817 donne également à son adresse un jeune homme dit « cuisinier ». Il est également difficile d’imaginer, à cette époque, une femme s’installer seule comme restauratrice, un métier qui n’existait pas vraiment à part entière au début du xixe siècle. La famille demeurait alors à Versailles, au 9 rue de la Paroisse, à quelques centaines de mètres seulement du château. Lorsqu’on retrouve Agathe Decelle dans le recensement de Chaville en 1831 – elle y habitait alors avec son fils François –, elle était pépiniériste. Sa date de décès, postérieure à 1833, n’est pas connue.

Même si ce n’est pas dans une famille particulièrement aisée que naquit Jean-Baptiste Muret en 1795, on peut donc voir ses parents s’élever socialement au cours de la dernière décennie du xviiie siècle et des premières du xixe siècle, peut-être à la faveur du bouillonnement social d’une France post-révolutionnaire. En témoignent les activités exercées par les deux fils Muret lors du recensement versaillais de 1817, lorsqu’ils ont vingt-deux et dix-huit ans : François est indiqué comme « élève en architecture », Jean-Baptiste est « élève en chirurgie ». Ils eurent donc une fortune familiale suffisante pour permettre de telles études, longues qui plus est, et couronnées de succès dans le cas de François, qui se dit architecte en 1831.

Éducation

La suggestion que Jean-Baptiste Muret aurait suivi des études de chirurgie, en revanche, étonne. Cette mention surprenante est en fait la seule indication dont on dispose sur son éducation : on ne trouve pas son nom dans les documents de la série R1 des archives municipales de Versailles relative à l’enseignement, ni dans les documents relatifs aux écoles de la commune, ni dans ceux relatifs à l’école spéciale de dessin, alors installée dans les locaux du lycée. Mais puisqu’on ne conserve de listes d’élèves pour aucune institution, impossible d’infirmer qu’il ait fréquenté les écoles de Versailles ; il est du reste certain que Muret a reçu au moins une éducation primaire, dans la mesure où il savait lire et écrire, et on peut sans peine imaginer qu’il l’avait reçue à Versailles. Il y existait alors des écoles municipales gratuites, dont témoignent les listes des prix qui étaient distribués aux écoliers de la commune pour leur excellence en lecture ou en écriture, conservés aux archives municipales. Mais on ne connaît pas le programme de ces écoles, la loi sur l’éducation du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) ne prévoyant ni financement national ni organisation centralisée de l’enseignement primaire, laissée du ressort des autorités locales.

Quant à son enseignement secondaire, Muret ne peut avoir fréquenté une école centrale révolutionnaire (où pourtant le dessin était une des grandes réussites de ces établissements), ces dernières ayant été abolies dès 1802 au profit des lycées napoléoniens, alors que Muret avait sept ans. Le lycée de Versailles, actuel lycée Hoche, a accueilli ses premiers élèves en 1808, alors que Muret en avait treize. Mais si la chronologie permet d’imaginer qu’il l’a fréquenté, il est peu probable que notre dessinateur ait profité d’une éducation du niveau de celui des lycées napoléoniens, dont l’accès était impossible sans maîtrise du latin et où l’enseignement était fondé sur les humanités. En effet, lors des délibérations du Conservatoire de la Bibliothèque nationale en 1847, lorsqu’il est question de lui attribuer le poste de premier employé, les conservateurs se désolent que « M. Muret n’est point philologue, point d’études […] », et qu’il n’était pas érudit.

Nos connaissances de ses études en chirurgie font aussi les frais de la désorganisation des études médicales après la révolution. Les facultés de médecine et le collège de chirurgie, supprimés en 1792, ont bien été remplacées par trois écoles de santé en 1794 (Paris, Montpellier et Strasbourg), et conserve même pour celle de Paris des dossiers d’étudiants radiés pour l’époque où Muret aurait pu s’y rendre (son nom n’y figure pas). En fait, les deux premières décennies du xixe siècle ont été marquées par ce que F. Vidal a appelé « la fin de toute organisation des arts de guérir » : outre les trois écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg qui forment médecins et chirurgiens, et les écoles normales ou départementales de santé qui forment les officiers de santé, les petites écoles et les cours indépendants pullulent dans la capitale et en dehors. Il faut attendre 1825 pour qu’une loi vienne mettre un peu d’ordre dans le chaos ; Muret, engagé alors dans une carrière de dessinateur et de lithographe, avait alors laissé la chirurgie dans la pénombre de ses jeunes années.

Service militaire

Pour le peu qu’on en connaît, la carrière chirurgicale de Jean-Baptiste Muret s’est effectuée surtout sur les champs de bataille : comme nous l’apprend son dossier personnel à la Bibliothèque nationale, il a été chirurgien sous-aide-major dans les armées napoléoniennes en 1813 et 1814. Ce passage dans le service de santé des armées explique pourquoi, malgré la mention que faisait J.-F. Foucaud en 1978 qu’il avait été « soldat dans les armées de Napoléon », on n’a trouvé son nom dans aucun registre de conscription versaillais, aucune liste de pensionnaires ou d’anciens combattants de Versailles ou de Paris, aucun registre matricule de l’armée. En effet, les médecins et chirurgiens de la Grande armée n’étaient pas recrutés selon les mêmes modalités que leurs camarades de l’armée de ligne : méprisés par Napoléon, qui rechignait à les accepter sur le champ de bataille de peur qu’ils ne gênent les manœuvres, ils étaient recrutés temporairement, selon les besoins du moment, et pouvaient être remerciés tout aussi vite. Après leur service, ils ne touchaient ni pension ni retraite – comme le confirme dans notre cas un document trouvé dans le dossier de Muret daté de 1848, qui précise qu’il « ne touche aucune pension ou indemnité ou traitement quelconque en dehors de son traitement actuel ».

Même les chirurgiens les plus expérimentés n'étaient pas vraiment des officiers de la Grande Armée, puisque le port de l’épaulette leur était interdit. D’autant plus que Muret était loin d’être l’équivalent d’un officier, puisqu’en en tant que chirurgien sous-aide-major, il était tout en bas de la hiérarchie du service de santé. Et pour cause : il était très jeune. Alors que l’âge normal du service militaire était fixée à vingt ans révolus depuis la loi Jourdan-Delbrel de 1798, Muret aurait rejoint l’armée à dix-sept ou à dix-huit ans. Il appartenait pourtant à la classe de 1815, et en tant que tel aurait théoriquement été susceptible d’être appelé seulement en 1816. La cause : la débâcle de la campagne de Russie, qui s’est soldée en décembre 1812 par la mort, l’emprisonnement ou la désertion d’au moins 480 000 hommes de la Grande Armée sur les 600 000 qui avaient traversé le Niémen avec Napoléon. De retour à Paris dès le mois suivant, l’empereur se vit obligé d’appeler sous les armes un nombre important de conscrits pour grossir les rangs de ses régiments, exsangues alors que se profilait la campagne d’Allemagne. Dès le 11 janvier 1813, ce furent 150 000 hommes de la classe de 1814 qui furent appelés à servir, puis 180 000 de plus le 1er juin. Enfin, le 9 octobre 1813, la classe de 1815 fut appelé par anticipation – l’historiographie a donné aux jeunes hommes de cette génération le nom de « Marie-Louises », du nom de l’impératrice qui a signé le décret en l’absence de Napoléon, reparti en campagne.

Les « Marie-Louises » n’ont pas connu les combats de la campagne d’Allemagne, qui s’est terminée le 19 octobre 1813 par la défaite française de Leipzig. Leur conscription fut retardée jusqu’en janvier 1814, et les premiers d’entre eux ne rejoignirent les combats qu’à partir de février, en France. Jean-Baptiste Muret n’est donc pas un « Marie-Louise » au sens strict : non seulement n’a-t-il pas combattu dans un régiment de ligne, mais à en croire les dates que nous avons, il a rejoint le champ de bataille avant eux. Est-ce que, sentant le risque s’approcher – devant l’urgence, les départements franciliens ont été les plus sollicités lors de la mobilisation de 1813 – Muret aurait décidé de s’engager comme chirurgien, afin d’éviter un service plus dangereux ? C’est en tous cas le choix que faisaient certains de ses congénères d’après le témoignage d’Elzéar Blaze, qui a participé à la campagne d’Allemagne :

À chaque instant, il arrivait de France des jeunes gens qui, par protection et pour éviter de partir le sac sur le dos, avaient attrapé je ne sais comment un brevet de chirurgien sous-aide, après trois mois de séjour à l’école de Médecine. Ils faisaient ensuite à l’armée un cours pratique au dépens des premiers venus. [Blaze, Elzéar. La Vie militaire sous le Premier Empire, ou Mœurs de garnison, de bivouac ou de la caserne. Paris : La librairie illustrée, 1888, p. 159]

Faut-il reconnaître dans ce portrait peu flatteur de jeunes hommes comme Jean-Baptiste Muret, dont les études médicales ne l’ont finalement pas porté jusqu’au doctorat ? Ce serait peut-être une conclusion un peu hâtive au vu des informations dont nous disposons – en fait, seulement un grade et des années de service –, qui ne permettent pas vraiment de spéculer sur son état d'esprit. Voilà simplement le contexte dans lequel il a servi, et dans lequel il a potentiellement été un acteur des dernières campagnes du Premier Empire. Muret a vraisemblablement servi à la bataille de Leipzig (16-19 octobre 1813), la plus grande bataille européenne avant la Grande Guerre, où 38 000 Français ont été morts ou blessés, puis pendant la douloureuse campagne de France, toute de défaites et retraites françaises, jusqu’à la signature le 13 avril 1814 du traité de Fontainebleau, par lequel Napoléon a abdiqué.

On n’a aucune référence postérieure à la carrière militaire de Jean-Baptiste Muret, même s’il ne semble pas avoir abandonné immédiatement la chirurgie, s’en disant encore élève en 1817. Ce passage par les armées napoléoniennes n’a pas été pas un sujet de discussion lors de son recrutement à la Bibliothèque nationale, et quant à ses opinions politiques, on n’en a trace ni avant ni après. Joseph Van Praet, alors président du Conservatoire de la Bibliothèque, décrit seulement « sa moralité, son honnêteté [qui] sont faites d’ailleurs pour inspirer tout confiance », dans une lettre au ministre de l’Instruction publique du 30 décembre 1830 ; tout du moins n’était-il pas un séditieux.

Les débuts de la carrière de dessinateur

Premiers dessins et lithographies

On sait donc par le recensement de 1817 que Jean-Baptiste Muret habitait encore chez sa mère à Versailles, rue de la Paroisse. Les points de repère pour les dix prochaines années, qui sont pourtant celles où il s’est installé affirmé comme dessinateur, sont malheureusement rares. La plus importante est sans doute celle-ci, trouvée dans un document sans titre dans son dossier personnel aux Archives nationales :

Muret […] était (avant son entrée à la bibliothèque) employé dans l’imprimerie lithographique de Delpech. Il y est resté de 1818 à 1830.

Cette imprimerie, située au 3 quai Voltaire, à Paris, appartenait à François Séraphin Delpech, marchand d’estampes originaire de Sèvres, qui a installé son activité dans la capitale justement en 1818, comme en témoigne sa demande de brevet d’imprimeur lithographe, conservée aux Archives nationales. Muret aurait donc été un des employés à la fondation de cette imprimerie. En outre, s’il ne l’a quitté qu’en 1830, il a aussi exercé sous la direction de Marie Naudet, veuve de François Delpech, qui a repris l’activité après la mort de celui-ci en 1825. Comme son défunt mari, les censeurs l’estimaient alors sans reproche au niveau politique. Fait surprenant pour le premier emploi de Jean-Baptiste Muret, l’imprimerie lithographique ne semble pas du tout s’être intéressée aux antiquités : Delpech s’est illustré surtout par sa publication de nombreux portraits de contemporains (deux cents dans sa seule Iconographie des contemporains, lancée en 1823), publiant aussi des séries satyriques, des illustrations de métiers, quelques scènes historiques, et des paysages. Mais, alors que beaucoup des productions de l’imprimerie sont signées, on ne trouve le nom de Muret sur un seul ouvrage publié en 1835 : Manège. Fac-similé de croquis d’Horace Vernet. Peut-être Muret n’était-il qu’employé technique à cette imprimerie, n’y produisant pas de dessins ou de lithographie.

Quel qu’y ait été son rôle, Muret n’était pas exclusivement employé par l’imprimerie lithographique de Delpech. En effet, il a participé aux Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes, recueillis par le Baron Vivant Denon, dont les lithographies ont été effectuées, d’après les livres de comptes du collectionneur, entre 1816 et 1820. Il a signé une trentaine de lithographies sur les 315 planches publiées, mais il a dû aussi livrer des gravures qu’il n’a pas signées : Joseph Van Praet écrit en 1830, en soutien de sa nomination au Cabinet, que Muret « a suffisamment fait ses preuves de capacité dans la publication de M. Denon, à laquelle il a travaillé dix années et qui est en grande partie son ouvrage ». L’ouvrage n’ayant en fait paru que l’année précédente, en 1829, grâce aux efforts d’Amaury Duval (Vivant-Denon lui-même est décédé en 1825), peut-être que Jean-Baptiste Muret a continué à participer à son élaboration à un titre plus important que simple dessinateur de lithographies ; ou peut-être que le conservateur exagère là l’importance de sa nouvelle recrue pour justifier l’embauche. En tout état de cause, les Monuments de Vivant-Denon n’ont pas paru à l’imprimerie lithographique de Delpech, mais à l’imprimerie de Firmin Didot.

Notre dessinateur a en outre publié de nombreux dessins et lithographies chez d’autres éditeurs, que ce soit avant ou après sa prise de poste à la bibliothèque en 1831 : la plus ancienne dont on ait connaissance est une Route de St Jean, conservée au département des estampes de la BnF, datée par une annotation au crayon de juillet 1822. La même année, il publie une lithographie du Zodiaque de Dendérah, chez Sentex, qui résidait alors rue du Bac. Deux ans plus tard, Muret a livré chez Auvray, marchand d’estampes au 5 quai Voltaire, une série de vingt-six lithographies d’illustrations de Faust d’après les dessins de Moritz Retzsch, qui lui ont valu une critique positive dans La Pandore, qui recommandait ce travail « heureusement exécuté ». Son portrait de Gabriel Cortois de Pressigny, archevêque de Besançon, copié sur le tableau d’Ingres, a été diffusé par l’imprimerie de Charles Constans, en activité de 1923 à 1926. Il a aussi travaillé pour l’imprimerie de Villain (Fridolin ou la route de la fonderie, là aussi d’après des dessins de Retzsch, 1825).

Muret a donc eu à cette époque une activité variée, tant en ce qui concerne les thèmes abordés que les imprimeurs et marchands d’estampes pour lesquels il travaillait. Cela dit, on devine déjà chez ce jeune mercenaire de la lithographie un intérêt pour l’archéologie : son Zodiaque de Dendérah en est un indice. Du reste, même après son recrutement au Cabinet des médailles, il n’a pas immédiatement arrêté de contribuer des lithographies sur des sujets contemporains à des publications diverses : après le Manège de 1835 chez Delpech, il contribue en 1842 des planches à un Nouvel album des jeunes demoiselles et à un autre pour les jeunes garçons, publiés chez Dupin de la Galerie Colbert, à proximité immédiate donc de la Bibliothèque nationale.

Ce sont dans ces mêmes années que Muret a fait la connaissance de Désiré Raoul-Rochette, le conservateur du Cabinet des médailles qui le recruta en 1830 : au plus tard, leur rencontre s’est faite en 1828, date d’une gravure signée « Muret » dans les Monumens inédits d’Antiquité figurée de Raoul-Rochette (1833), pour lequel le dessinateur a livré au moins dix planches, non datées pour la plupart. On peut aussi se demander si certaines des gravures des Médailles inédites de Marion du Mersan (1832), « dessinées et gravées par M. Muret », l’ont été avant le recrutement effectif de celui-ci à la bibliothèque, au regard de la date de publication. Sans doute Muret a-t-il rencontré ces savants par le truchement de son travail sur les Monuments de Vivant-Denon, mais les lieux ou les dates de rencontres, on ne les connaît pas.

Tout ceci ne nous en apprend malheureusement pas plus sur les modalités de son apprentissage du dessin : on l’a vu, on ne connait de traces de lui dans une aucune école. Peut-être était-il autodidacte, apprenant au contact des dessinateurs et lithographes de l’imprimerie Delpech, où il aurait été employé dès 1818 ? Il se dit « dessinateur » en 1820 dans son acte de mariage : c’est l’occurrence la plus précoce de ce métier liée à Jean-Baptiste Muret, dont l’éducation artistique reste un des grands mystère de la biographie.

L'installation à Paris

La décennie 1820 fut donc celle où Muret fit sa modeste place en tant que dessinateur et lithographe sur la place parisienne, se bâtissant une réputation qui lui vaut la confiance des conservateurs du Cabinet des médailles et in fine son poste d’employé-dessinateur en 1830. C’est aussi celle où il partit de Versailles pour s’établir à Paris, et où se développa sa famille.

Il épousa Adélaïde Chanteau à Versailles le 7 septembre 1820. C’est à cette occasion qu’il se dit « dessinateur » pour la première fois ; il déclara son adresse comme étant toujours chez sa mère, rue de la Paroisse à Versailles. Aucun métier n’est donné pour son épouse, qui était alors âgée de vingt-deux ans (de trois ans la cadette de son mari) et vivait aussi à Versailles. C’était un bon mariage, la famille Chanteau étant plutôt aisée. En effet, lors de la mort de Jean-Baptiste Muret en 1866, son fils Ernest déclara tenir la plus grande partie de sa fortune personnelle des héritages de sa mère – qui est morte en 1833 – et de son aïeule maternelle, à savoir « des terres dans le département de Seine-et-Oise », plusieurs rentes sur l’État français, ainsi que d’autres rentes vendues pour « trente-deux mille francs environ ». Les métiers des témoins de la mariée viennent soutenir cette image de relative prospérité : ils étaient « propriétaire » et « marchand ».

Le nouveau lieu de résidence des jeunes mariés n’est pas mentionné dans l’acte, et la mention que l’époux demeurait à Versailles est étonnante, dans la mesure où on sait qu’il travaillait pour l’imprimerie Delpech depuis déjà deux ans. L’inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Versailles, qui permit de faire le trajet en une demi-heure, datant seulement de 1839, il est peu probable que Muret faisait des voyages réguliers. Participait-il à distance aux activités de l’imprimerie en envoyant des dessins ? Habitait-il déjà à Paris, et n’a-t-il déclaré l’adresse de sa mère à Versailles que par facilité administrative ? On ne peut pas le savoir.

Jean-Baptiste et Adélaïde Muret ont emménagé à Paris, au 51 rue du Bac, entre 1820 et 1824 : c’est le 8 février de cette année-là que naît leur fils unique Ernest, qui fut déclaré à cette adresse. Les témoins étaient un certain Charles Duchateau, receveur du Pont des Arts (les piétons devaient alors s’acquitter d’un péage de deux sous pour traverser le pont), et un Jean-Baptiste Colas, marchand chapelier au Palais royal. Ce n’est donc pas la grande société parisienne que fréquentait le couple Muret à cette époque, mais plutôt le peuple des employés et des artisans, et ce autour de deux pôles géographiques principaux.

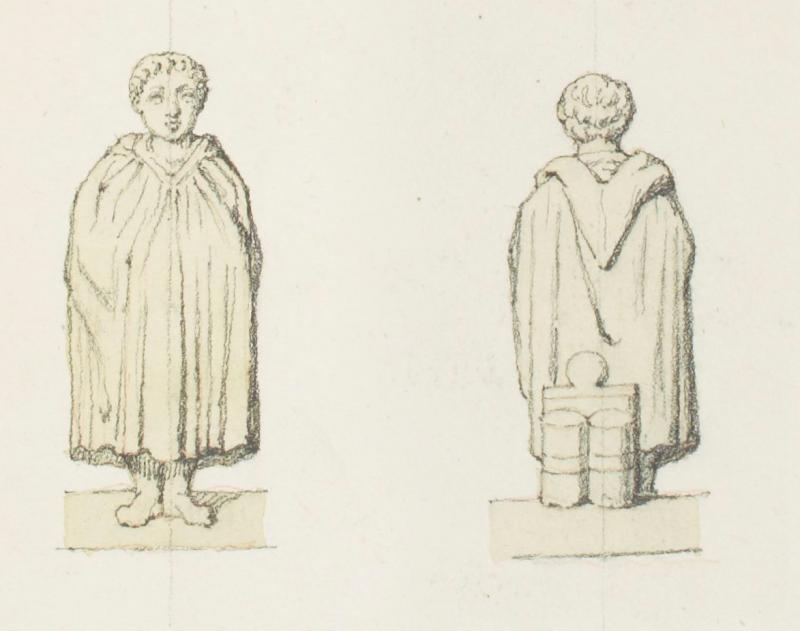

Zodiaque de Dendérah, une des premières illustrations archéologiques connues de Jean-Baptiste Muret. Lith. de Sentex, rue de Richelieu n°10. Publié par S. L. Saulnier et Lelorrain. Muret Ft. 1822 (Bibliothèque nationale de France)

Le premier était sur la rive gauche, autour du quai Voltaire et de la rue du Bac, distants de 500 m à peine. Muret pouvait aisément y circuler entre son logement et les adresses des différents imprimeurs et libraires chez qui il publiait, tels que Sentex (27 rue du Bac), Delpech (3 quai Voltaire), Auvray (5 quai Voltaire) ou Defer (19 quai Voltaire). Le deuxième pôle était, déjà, autour du quartier Richelieu : le dessinateur travaillait aussi avec des imprimeurs et libraires du quartier, peut-être par le biais d’Union Sentex, qui déplaca son activité en 1822 (l’année où Muret lui livra son Zodiaque de Dendérah) de la rue du Bac à la rue Richelieu, puis en 1828 à la rue des Petits-Champs. Charles Constans, chez qui Muret a signé le portrait de Pressigny, était installé rue des Petits-Augustins, à une intersection de la Bibliothèque royale. C’est un marchand du Palais royal qui officia comme témoin à la naissance d’Ernest, tandis que le pont des arts, où travaillait l’autre témoin, était le moyen le plus logique pour traverser la Seine pour passer du premier pôle au second.

Les premières années à la Bibliothèque royale

Le recrutement

C’est en décembre 1830 que le choix du Conservatoire de la Bibliothèque royale, qui avait décidé dès le mois de mars de recruter un employé-dessinateur pour le Cabinet des médailles, s'est porté sur Jean-Baptiste Muret, à qui il fut accordé un traitement annuel de 2 000 francs. La décision est consignée dans le procès-verbal de la séance du 29 décembre, mais c’est la lettre dans laquelle le président du Conservatoire, Joseph Van Praet, en informe son supérieur, le ministre de l’Instruction publique, alors Martial de Guernon-Ranville, qui donne le plus d’informations à son sujet :

Le retard que le Conservatoire a mis à s’occuper de la nomination dont il s’agit, était fondé sur la nécessité de trouver un homme qui eût à la fois une grande aptitude à dessiner toute sorte de monuments antiques […] jointe à quelques notions d’antiquité, et qui eût en même temps les qualités que réclame le service habituel de la Bibliothèque. […] M. Muret […] a fait suffisamment ses preuves de capacité dans la publication du Cabinet de M. Denon […]. Sa moralité, son honnêteté sont faites d’ailleurs pour inspirer toute confiance.

On voit donc bien que, dès le départ, le dessinateur du Cabinet ne devait pas assurer uniquement ce rôle, mais servir plus largement d’employé lorsqu’il n’était pas en train de dessiner. La mise en avant des valeurs morales de Muret suggère que Désiré Raoul-Rochette, alors conservateur du Cabinet des médailles, le connaissait déjà relativement bien ; on a déjà vu qu’ils s'étaient rencontrés au plus tard en 1828, date à laquelle Muret a signé une gravure de ses Monumens inédits. Muret donnait en outre dès cette époque des leçons de dessin à Joséphine Raoul-Rochette, fille du conservateur et future épouse de Luigi Calamatta : cela a été, d’après Anatole Chabouillet, une des raisons de son recrutement. Josephine Calamatta, qui a aussi eu comme professeurs Ingres et Hippolyte Flandrin, est d’ailleurs devenue dans les années 1840 une peintre active, ayant reçu deux médailles au Salon. Les leçons de Muret semblent lui avoir donné de solides fondations.

D’après Marion du Mersan, Muret n’était pas le premier dessinateur du Cabinet : selon lui, il « joignit à ses fonctions celles qu’avaient exercées Morell ». Ce dernier un « Suisse de nation et très bon dessinateur » avait certes été chargé de dessiner les antiquités du roi, mais en 1684 ! On ne peut pas dire que Muret fut l’héritier d’une longue tradition de dessin à la Bibliothèque nationale. Léon-Jean-Joseph Dubois, qui avait sollicité un tel poste en 1816, avait même été débouté par le Conservatoire, qui n’y voyait alors aucune utilité.

Le compte-rendu de la réunion du Conservatoire au cours duquel ce refus a été décidé (6 mars 1817) laisse cependant ouverte la possibilité qu'il y ait eu un autre dessinateur entretemps :

Cette place avait été il est vrai pendant longtemps occupée par un artiste distingué, mais l’expérience a démontré que non seulement l’établissement n’en retirait aucune utilité, mais même qu’elle entrainait de graves inconvénients : ces considérations ont empêché le Conservatoire de procéder au remplacement lors de la mort de l’artiste qui en était titulaire.

S'agirait-il de Moreau le Jeune (1741-1814), dont La Gazette des Beaux-Arts (vol. 2/1, 1869) dit qu'il était « dessinateur et graveur du cabinet du roi » en 1787 ? Cela aurait été plutôt un titre honorifique, car Moreau ne semble pas avoir travaillé pour le Cabinet, ce qui explique peut-être la réticence du Conservatoire à nommer quelqu'un d'autre au même poste... Celui auquel fut recruté Muret semble avoir été, lui, plus précisément délimité : son rôle à l'origine, d’après Van Praet, est « de publier quelque jour […] la collection de monnaies ».

L'éducation d'Ernest Muret

Une des raisons du ralentissement de la carrière de Jean-Baptiste Muret est peut-être à chercher du côté de sa vie personnelle : suite à la mort de son épouse Adélaïde le 8 août 1833, le dessinateur se trouva veuf et responsable de son jeune fils de neuf ans. Tous les témoignages semblent indiquer que le père a accordé beaucoup d’importance à la bonne éducation du garçon. Charles Lenormant, en 1857, décrivait Ernest comme ayant « fait de bonnes études », ce que développa Anatole Chabouillet :

Préférant compléter, par la lecture, les solides études qu’il avait faites au lycée de Versailles, Ernest Muret avait vécu au milieu des portefeuilles de dessins d’après l’antique, dus au crayon savant et fidèle de son père et des plâtres choisis qui remplissant et décoraient la maison qu’ils habitaient ensemble.

Ernest a probablement reçu une bourse pour le lycée – elles étaient alors nombreuses – puisque dans le cas contraire, les frais de scolarité auraient absorbé une bonne partie du traitement de son père. L’impression d’investissement parental est renforcée par une autre nécrologie d’Ernest, due à Henri Lavoix, qui décrit un homme « élevé auprès de son père et par lui », ayant reçu une éducation « dirigée depuis longtemps par le père ». Toutes ces sources nous peignent l’image d’un père impliqué, qui a veillé à transmettre à son fils ses connaissances et, semble-t-il, sa passion pour l’Antiquité.

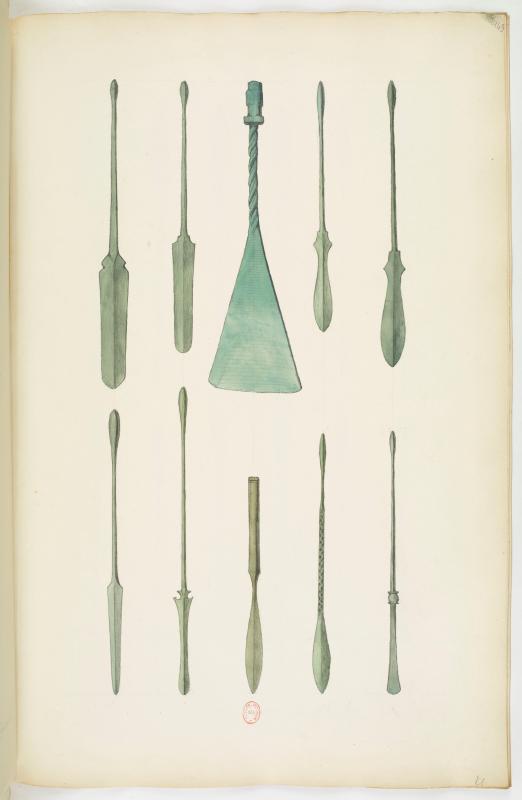

Voilà comment contextualiser, peut-être, le peu de volonté qu’a démontré Muret pour un travail en dehors de ses strictes attributions au Cabinet, et de surplus probablement effectué sans salaire : l’élaboration du Trésor de Numismatique et de Glyptique dirigé par Charles Lenormant, publié à partir de 1836. On conserve en effet une lettre de ce dernier, adressée le 6 novembre 1839 à son éditeur, Alexandre Lachevardière, auprès de qui il s’excuse et se justifie du retard pris dans l’élaboration de l’ouvrage. Ce retard était, à l’en croire, imputable surtout à Jean-Baptiste Muret :

M. Muret, qui ne m’a jamais refusé positivement de travailler pour le Trésor, mais que par le fait et pour des motifs qui ne sont pas de mon retour, a cessé d’apporter aux travaux de moulage les soins et l’assiduité qui nous étaient si nécessaires. […] Aucune des dispositions que je lui avais transmises n’avaient été exécutées pendant mon absence.

Les premières années de Muret à la Bibliothèque royale sont donc marquées par une importance portée à l’éducation de son fils, désormais orphelin de sa mère, auquel il a assuré une bonne éducation tout en participant aux publications dont il a été question plus haut. Ceci dit, le lycée (ou plutôt « collège royal », nom porté par ces institutions pendant la Restauration) pouvant s’intégrer dès avant dix ans dans certains cas, Ernest aurait pu être en demi-pension à Versailles dès cette époque. Mais les deux hommes sont restés très proches tout au long de leur vie, partageant à nouveau un appartement jusqu’à la mort de Jean-Baptiste Muret.

Monsieur Muret, du Cabinet

Les années 1840, le début de la renommée

Les années 1840 furent réellement celles où Jean-Baptiste Muret commença à acquérir une certaine renommée sur la place parisienne. Avec Ernest, il s’installa au début de la décennie (entre 1840 et 1844) dans un nouvel appartement au 7 rue de Navarin, tout près de la Nouvelle-Athènes, quartier du 9e arrondissement réputé pour son architecture antiquisante et sa remarquable population d’acteurs, d’écrivains, de musiciens et d’artistes. On connaît la disposition du logement par l’inventaire après-décès de 1866 : deux chambres à coucher, l’une donnant sur la cour et l’autre sur la rue, un grand salon où furent entreposés les objets antiques accumulés par Muret au cours des années, une salle à manger, une cuisine et une chambre de bonne, le tout décoré par un mobilier mondain tout d’acajou, de mousseline et de velours. Les Muret employaient une domestique ; en 1866, c’était une certaine Caroline de Roos. Jean-Baptiste appartenait alors fermement à la classe moyenne, voire à la petite bourgeoisie. Il était en outre alors gestionnaire du patrimoine hérité de sa belle-famille, une fortune qui permit en 1857 à Ernest, selon Charles Lenormant, « d’attendre un traitement avec plus de patience qu’un autre » (il était alors question de le recruter comme surnuméraire, donc sans salaire, au Cabinet).

C’est à cette adresse que Muret fut recensé en 1844 pour la première fois dans L’Almanach des 500 000 adresses de Firmin Didot, en tant que « Muret, dessinateur », ce qui reflète aussi une certaine mondanité. Dans ces années, il avait déjà commencé à constituer sa collection d’objets archéologiques : le premier de ses nombreux dons et sa première vente au Cabinet des médailles sont documentés dans le registre d’entrées en 1836.

Il avait aussi commencé, plus tôt paraitrait-il, à constituer une collection de lithographies, puisqu’il est cité dès 1837 dans La Revue des peintres comme propriétaire d’une collection « riche », avec au moins une pièce unique. Cette collection, dont on n’a gardé presque aucune trace, n’en était pas moins devenue assez importante, l’inventaire après décès de 1866 recensant sept lots de dessins et lithographies. Le détail n’est pas donné pour chaque lot, mais il s’agit de plus de 600 « dessins et lithographies », dont au moins 230 des secondes – outre les portefeuilles de dessins formant le Recueil. Il n’y a malheureusement pas de trace du devenir de cette collection après la mort de Jean-Baptiste Muret, pas plus qu’on ne connait son contenu, hormis le Portrait du petit Vivant de M. Charlet cité dans la Revue des peintres, et les « lithographies représentant des costumes divers, […] chevaux de Carle […] et autres », cités dans l’inventaire après-décès.

Il a multiplié aussi les contributions de dessins et de gravures à des revues savantes et à des ouvrages, dans lesquels il fut de plus en plus régulièrement référencé comme l’auteur des dessins, comme dans Autun archéologique (J. S. A. Devoucoux et J. de Fontenay, 1848), où on trouve « un dessin fidèle dû à l’habile coup de crayon de M. Muret ». Ses dessins ont ainsi paru dans le Catalogue raisonné des monnaies nationales de France, dans la Revue numismatique, dans les Annali, dans les Antiquités gallo-romaines du Vieil-Evreux … Plus encore, il fut pour la première fois cité comme autorité sur les matières d’antiquité : dans le Bulletin monumental de 1843, le vicomte de Cussy évoquait un type d’objets peu souvent parvenu jusqu’à l’époque moderne, « ainsi que me l’a affirmé M. Muret, du cabinet des médailles ». De fait, le dessinateur fréquentait déjà depuis plus de dix ans l’un des lieux les plus importants pour l’enseignement de l’archéologie antique, comme le souligne le duc de Luynes dans un rapport de 1850. Jusqu’en 1848, c’était même une des deux seules formations disponibles à Paris, avec l’école des Chartes.

Ce même rapport décrit le travail quotidien de Jean-Baptiste Muret en tant qu’employé, le Journal du Cabinet des médailles, tenu à partir de 1842, étant peu loquace sur la question (il semble avoir été destiné surtout à un usage interne pour des personnes connaissant déjà l’organisation du lieu). De Luynes nous donne au contraire une fiche de poste plutôt précise :

Les employés surveillent les personnes admises à consulter les monuments, tiennent les registres d’entrée, où tous les objets sont minutieusement décrits, font les insertions et améliorent ceux des classements qui n’ont encore qu’un caractère provisoire. L’ordonnance d’octobre 1832 établissait une surveillance mutuelle entre les fonctionnaires.

On apprend tout de même par le Journal qu’en 1842 il a géré le réagencement des objets exposés pendant une semaine, et qu’il a acquis pour le Cabinet les Tombeaux de Canosa de Millin, pour la somme de 35 francs. Selon ses supérieurs en 1847, « il classe, il évalue, il communique les objets d’antiquité. » Muret avait donc dès cette date des charges plutôt importantes au sein du Cabinet, et surtout une certaine latitude pour les exercer librement. Sans doute était-ce un témoignage de la confiance professionnelle et personnelle que lui prêtaient les conservateurs Raoul-Rochette et Lenormant. On sait également par Anatole Chabouillet qu’une des filles de Lenormant (il en a eu deux, Juliette et Paule, nées en 1830 et 1833), venait, elle aussi, apprendre le dessin sous la direction.

C’est à la même période qu'a vraisemblablement commencé la préparation du Recueil. Les conservateurs du département ont ainsi présenté ses dessins à leurs collègues du conservatoire lors de la séance du 17 février 1847, les décrivant comment « [devant] faire partie de la publication que prépare M. Muret ».

Il prépare, en ce moment, un grand ouvrage, qui se composera de 5 000 objets antiques de toute nature, dessinés, rapprochés et puisés non seulement au département des médailles, mais dans plusieurs autres collections d’antiquités.

Charles Lenormant dit alors l’estimer « capable de faire un texte » pour accompagner les illustrations, preuve qu’il avait selon ses supérieurs acquis une vraie connaissance en matière d’antiquité. Mais a-t-il proposé ou suivi un plan ou une méthode en particulier pour la préparation de cet ouvrage ? Non, répond Désiré Raoul-Rochette, « il faut laisser un artiste suivre son goût ».

Des changements de personnel au Cabinet des médailles

En 1847, Adrien de Longpérier, jusqu’alors premier employé du Cabinet des médailles, fut recruté par le musée du Louvre en tant que conservateur des antiques. Il laissa ainsi vacante sa place à la Bibliothèque et ouvrit la porte à une promotion pour un de ses anciens collègues. Il s’ensuivit une rivalité pour ce poste entre Jean-Baptiste Muret et Anatole Chabouillet, dont on garde la trace par la correspondance du second et par les procès-verbaux des séances du Conservatoire. On ne peut que se désoler de ne pas avoir la vision de cette histoire du côté de Muret, tant elle nous en apprend sur le fonctionnement de la bibliothèque à cette époque et sur sa politique interne.

De Chabouillet, on conserve deux lettres. Dans la première, adressée à Joseph Naudot, administrateur général de la Bibliothèque, Chabouillet sollicite le poste de premier employé. Il y utilise avant tout des arguments de nature administrative pour se placer devant Muret : les spécificités du statut de ce dernier, recruté comme dessinateur et donc « employé hors-rang », devraient selon lui annuler sa plus grande ancienneté, en vertu de laquelle il était le candidat préféré de leur hiérarchie. Comme l’écrivit le jeune ambitieux :

Ce choix [de promouvoir Muret], je l’avoue, m’étonnerait autant qu’il m’affligerait. En effet, en 1842, lorsque cette même place de l’employé était vacante [Marion du Mersan ayant été nommé conservateur-adjoint], il a été dit au sein du Conservatoire que M. Muret n’était pas dans le cadre d’avancement, qu’il avait une place à part, hors-rang, qu’il était et resterait le dessinateur du Cabinet.

L’argument est un peu fallacieux en ce que, on l’a vu, Jean-Baptiste Muret n’a pas du tout fait que dessiner depuis son arrivée au Cabinet. Plus encore, cette polyvalence était prévue dès son recrutement ! Même si Chabouillet accorde à l’administrateur général qu’il « ne [lui] appartient pas de juger du mérite ou des droits personnels de M. Muret », il est beaucoup plus explicite dans une deuxième lettre, personnelle cette fois, rédigée à son ami M. Navernel. Ayant eu la confirmation que Muret allait bien être proposé comme premier employé par les conservateurs, il s’y montre bien plus amèrement critique à l’égard de son collègue :

Je m’efforcerai d’être un intermédiaire commode entre le Conservateur du Cabinet et le Directeur de la Bibliothèque royale. C’est le premier employé qui est en charge de cette mission. Croyez-vous que M. Muret saurait la remplir avec toute l’intelligence nécessaire ?

C’est par cette lettre qu’on apprenait que Muret avait donné des leçons de dessin aux enfants de Raoul-Rochette et de Lenormant : c’est une des raisons qui lui aurait valu d’être préféré à Chabouillet, aux dires de celui-ci. « Je retrouve là encore cet éternel donneur de leçons de dessin ! » écrit-il âcrement.

Anatole Chabouillet avait visiblement ses soutiens au sein du Conservatoire : si, à la séance du 17 février 1847, Raoul-Rochette et Lenormant proposèrent bien de classer Muret devant Chabouillet, un autre conservateur (demeurant anonyme dans le procès-verbal) utilisa les mêmes arguments que ce dernier pour refuser cette promotion, même si, selon les conservateurs, Muret avait « acquis beaucoup d’expérience et donné à ses propres travaux une direction scientifique ». En l’espèce, la décision finale du conservatoire ne fut un compliment ni pour l’un, ni pour l’autre : aucun employé n’avait l’étoffe du rôle vacant, aucun d’entre eux n’étant suffisamment érudit.

Il est tout à fait regrettable qu’on ne conserve aucun document émanant du « camp Muret » de cette petite rixe administrative. La correspondance d’Anatole Chabouillet nous peint l’image d’un dessinateur indûment favorisé par les conservateurs pour des raisons d’ordre plutôt personnel que professionnel – il dit ne pas le juger digne de la fonction de premier employé. Mais ce regard est on ne peut plus biaisé, Chabouillet montrant dans le reste de la lettre qu’il a lui-même des raisons personnelles fortes de désirer ce poste – il explique notamment que sa mère ne le laissera se marier que s’il l’obtient, et à peu de choses près que sa vie entière sera ruinée dans le cas contraire. Dans sa lettre à Navernel, Chabouillet demain à son ami d’intervenir en sa faveur. En outre, on a vu comment Chabouillet avait des soutiens au sein du corps des conservateurs, certains participants utilisant exactement les mêmes arguments que lui ; il parle d’ailleurs dans sa lettre à l’administrateur général de « quelqu’un qui parlait en ma faveur ». Ceux-ci lui ont vraisemblablement permis de l’emporter sur Muret, pourtant soutenu par les deux conservateurs du Cabinet, au moins en ce le statu quo fut maintenu un temps.

En effet, contrairement à Muret, Chabouillet avait un puissant réseau familial : fils adoptif d’un employé du Cabinet des estampes de la Bibliothèque royale, il était le cousin de son conservateur et le neveu de Théophile Marion du Mersan, alors conservateur-adjoint du Cabinet des médailles. Comme dit de lui Ernest Babelon, dans sa nécrologie, « par ses relations de famille, M. Chabouillet se trouva lié avec les principaux artistes et écrivains du milieu de ce siècle ». Un profil très différent, donc, de celui de Muret qui, pour autant qu’on le sache, ne s’était lié à Raoul-Rochette et à Lenormant que par la valeur de son travail d’artiste, plutôt qu’en activant un réseau familial ou mondain. C’est sans doute ce qui explique aussi que Chabouillet a finalement obtenu sa promotion en 1848, une fois Raoul-Rochette limogé par le nouveau régime issu de la révolution de février. Le retournement du rapport de force en la faveur de Chabouillet montre bien comment son réseau a été déterminant, la perte d’un seul des quelques soutiens de Muret faisant basculer la situation. On peut pourtant penser que s’il n’avait pas l’étoffe d’un premier employé en 1847, il n’ait pas entretemps maîtrisé les lettres classiques. Muret, pour sa part, n’a été finalement promu que douze ans plus tard, en 1859.

La consécration

Un savant réputé

L’année 1850 marque le début de la tenue d’un document riche en renseignements sur la vie quotidienne du Cabinet des médailles : son Journal du service public, dont le premier volume couvre la période 1850-1853, le deuxième 1853-1858 et le troisième 1858-1888. Dans ce registre, les conservateurs et employés consignent les noms et parfois les fonctions des visiteurs, ainsi que les objets consultés. Aussi Muret a-t-il signé de nombreuses entrées, par lesquelles on apprend que sa charge principale, sinon unique, au Cabinet est la salle des objets antiques, alors située au second étage ; c’est là que se trouvaient « les bronzes » (entrée du 7 juin 1851) et « les vases et les terres cuites » (entrée du 20 novembre 1851). Alors que les autres auteurs, tels que Chabouillet, Duchalais ou Lavoix, mentionnaient presque toujours avoir montré des monnaies ou médailles à leurs visiteurs, Muret leur communiquait des objets archéologiques des plus variés : figurines, vases, sceaux-cylindres, inscriptions, fibules, armes… Dans de nombreux cas, il indiqua simplement un nom du visiteur, avec la mention « a visité la salle du second ».

Parmi les noms mémorables du Journal, on trouve celui de Gustave Flaubert, à qui Muret a montré les terres cuites antiques le 15 mars 1860, ou bien, la même année, ceux de l’empereur Napoléon III, ainsi de la princesse Bonaparte Roccagiovine, du duc d’Albuféra et d’Adolphe Thiers, qui ont tous visité le Cabinet et y ont observé des objets antiques. On y remarque aussi les rencontres de Muret avec des personnages tels qu’Alexis Ouvaroff, à qui il a communiqué des médailles d’Olbie en février 1861 (de nombreux objets que l’aristocrate russe a publié dans ses Antiquités du Bosphore ont également été dessinés par Muret dans son Recueil), ou Denis-Désiré Riocreux, conservateur du musée de Sèvres, qui conserve aujourd’hui une note manuscrite du savant sur les ex-voto anatomiques, « renseignement communiqué par M. Muret de la Bibliothèque ». Dans les années 1850, donc, tous les visiteurs qui souhaitent voir les antiquités du Cabinet des médailles sont accueillis par Jean-Baptiste Muret, ce qui a dû sans aucun doute augmenter sa notoriété sur la place parisienne et surtout internationale. Il est ainsi mentionné dans plusieurs publications d’Eduard Gerhard, qui dit de ses dessins qu’ils sont d’une « fidélité éprouvée ».

De fait, Muret ne communiquait pas uniquement des objets d’antiquité, mais également les dessins que lui-même en faisait, comme en témoigne une entrée du Journal du 16 janvier 1851 : « M. Hoff a examiné les dessins du coffret d’ivoire du Musée Britannique ». On peut retrouver aujourd’hui ces dessins dans le cinquième recueil, aux planches 22 à 25. Les dessins circulaient aussi, puisqu’en 1867 Gerhard évoque, au sujet d’un miroir étrusque, « un dessin antérieur fait à Rome, […] [qui] se distingue de celui que nous suivons, envoyé en 1842 par M. Muret de Paris ».

La collection de dessins s’était semble-t-il aussi fait connaître parce qu’elle contenait beaucoup d’œuvres à thème sexuel (aujourd’hui réunis dans le neuvième recueil). Elle est en effet évoquée en ces termes par Champfleury, dans son Histoire de la caricature antique (1865) :

Un esprit curieux, dessinateur remarquable, qu’il ne m’est pas permis de nommer, a consacré une partie de sa vie à recueillir, d’après les monuments antiques, tout ce qui a rapport au phallus. Il faut espérer qu’il publiera un jour ses dessins, avec des commentaires.

La deuxième édition, publiée un an après la mort de Muret, le nomme explicitement. Ainsi, même s’il n’était pas de bon ton de l’écrire, les savants de Paris connaissaient les intérêts de Muret dans le cadre de son entreprise de dessins. À cette époque, cependant, il semble aussi que l’idée qu’il était en train de préparer une publication – comme l’indiquaient Raoul-Rochette et Lenormant en 1847 – n’était pas largement répandue. Champfleury n’annonce en effet pas une publication à venir, mais l’appelle plutôt de ses vœux. Dans les années 1860, Muret ne se présentait donc plus publiquement comme préparant activement une publication comme celle qui était envisagée une quinzaine d’années auparavant.

Peut-être a-t-il été occupé par d’autres missions au Cabinet : le début de la décennie 1850 vit la substantielle accélération du processus d’inventaire et de catalogage des collections du Cabinet des médailles. Dans un rapport de 1850 destiné à la représentation nationale, le duc de Luynes fait état de la volonté de Charles Lenormant, seul conservateur au Cabinet depuis le départ de Désiré Raoul-Rochette, de mener à bien cet important projet, délaissé sous la direction de son prédécesseur et collègue. Il est prévu dans ce rapport que Muret, avec trois collègues, remplisse entre sept et huit cartes d’inventaires par jour, pour un total de 26 760 cartes par an, ce qui devrait occuper le personnel du Cabinet pendant cinq ans – en retour, le dessinateur percevrait un supplément de 1 020 francs. En 1857 encore, Lenormant se justifie auprès de ses supérieurs que ce travail ne soit pas terminé, faut de personnel et de temps suffisant. Muret n’avait pourtant pas chômé, puisqu’on conserve 10 000 cartes d’inventaire de sa main, qui doivent dater de cette époque.

L’accroissement de la collection Muret, initiée dans les années 1830, a dû aller bon train dans les années 1850 et 1860, même si on n’en a que des traces ténues. Elle semble avoir une certaine renommée, puisque certaines de ses figurines en terre cuite sont publiées dans la Collection de figurines en argile, œuvres premières de l’art gaulois d’Edmond Tudot, ouvrage présentant pour la première fois ces œuvres dites en terre blanche de l’Allier. Tudot attribue d’ailleurs à tort à Muret le titre de conservateur du Cabinet des médailles, ce qui atteste aussi de l’association forte qui avait dû être nouée à cette époque entre le lieu et ce personnage, qui accueillait tous les visiteurs souhaitant examiner les antiquités et correspondait visiblement avec eux. Ce type de figurine n’ayant été mis au jour que très récemment en France, le fait que Muret les collectionnait témoigne de son investissement dans l’actualité la plus brûlante de la recherche. C’est ainsi aussi qu’il a acquis de Louis Batissier, agent consulaire en Égypte de 1848 à 1861, des tablai funéraires aujourd’hui conservées à Marseille. Muret les a cédés de son vivant à Edmond Le Blant : loin d’être un simple accumulateur, il participait visiblement activement aux réseaux des antiquités, comme en témoignent aussi les références aux collections privées de marchands et de collectionneurs qui parsèment les légendes de son Recueil.

Les récompenses

Sur la fin de la décennie, ses légitimité et renommée scientifique, et son travail assidu, ont enfin valu au dessinateur une reconnaissance de la Bibliothèque en termes de rémunération. Anatole Chabouillet, depuis devenu conservateur, remercia en 1859 l’administration générale d’avoir bien voulu augmenter son traitement, ce qui « montrera à cet excellent collaborateur tout le prix que vous [l’administrateur général] attachez à ses services » (visiblement, il n’était pas trop rancunier). Plus encore, dans un rapport interne du 20 août 1863, Jules-Antoine Taschereau manqua presque de mots pour exprimer son estime pour le valeureux employé :

Il y a au département des Médailles, Pierres gravées et antiques un très ancien et très excellent premier employé, M. Muret, l’homme de France le plus expert en antiques et qui compte bientôt 33 ans de services à la Bibliothèque et qui ne se laisser dépasser par personne en exactitude, en zèle et en dévouement. Je demanderai pour lui le titre de bibliothécaire.

Et en effet, Muret reçut le titre deux mois plus tard, le 30 octobre 1863 : il occupa la fonction de bibliothécaire jusqu’à sa mort.

Un autre important signe de la confiance accordée à Jean-Baptiste Muret fut le recrutement en 1857 au Cabinet, d’abord en tant que surnuméraire, de son fils Ernest, alors âgé de trente-trois ans. Ce dernier n’avait, à ses dires comme à ceux des conservateurs, comme seul vrai argument en sa faveur l’identité de son père. Dans sa lettre de candidature, il écrivit ainsi :

Je n’ai, Monsieur le Ministre, que de bien faibles titres à votre bienveillance. Je suis fils d’un employé qui compte au Cabinet des Antiques de longs et honorables services. C’est par estime pour mon père que Messieurs les conservateurs appuient ma nomination.

Félicien de Saulcy, de l’Institut, qui appuya dans un paraphe la candidature, ne dit pas autre chose, estimant que :

Les services réels que son père a rendus, et ne cesse de rendre, au Cabinet des Médailles et des antiques, est un sûr garant que sous les yeux et en suivant les conseils d’un tel père, M. Muret se montrera parfaitement digne de la faveur qu’il sollicite.

L’arrivée d’Ernest Muret à la Bibliothèque impériale, sans que celui-ci n’ait d’expérience particulière dans le domaine des antiques en dehors du fait d’avoir côtoyé son père, atteste de la réussite de la construction du réseau Muret, celui-là même qui lui avait fait défaut dans la rivalité avec Anatole Chabouillet dix ans auparavant. L’employé-dessinateur a profité de la place et de l’exposition que lui offrait le Cabinet des médailles pour construire sa réputation et pour se lier avec des personnalités importantes, que ce soit les conservateurs de la Bibliothèque, des membres de l’Institut ou des marchands d’antiquités importants de la place parisienne, dans les collections desquels il s’invitait pour dessiner des œuvres pour le Recueil. Comble de la reconnaissance par ses pairs, Jean-Baptiste Muret figure à partir de 1860 dans la liste des membres correspondants de l’Institut de correspondance archéologique, aux côtés d’Anatole Chabouillet, Henri Cohen, François Lenormant ou Prosper Mérimée.

Après Jean-Baptiste

Les dernières années

Muret père et fils ont travaillé ensemble neuf ans au Cabinet des médailles, avant la mort de Jean-Baptiste en 1866, toujours en poste après 32 ans ininterrompus de travail dans cette Bibliothèque qui a été depuis sa prise de poste royale, puis nationale, enfin impériale. À partir de 1858, presque tous les visiteurs au Cabinet, quel que soit leur motif de visite, ont été accueillis par l’un ou l’autre des Muret : du 5 août au 9 octobre de cette année, personne ne s’y est présenté qui n’ait pas été reçu par l’un des deux, et il en a été de même dans les trois premiers mois de 1859, à l’exception d’une entrée de Chabouillet. Parmi les savants parisiens, les Muret ont dû devenir synonymes du Cabinet des médailles. La rémunération d’Ernest, qui a augmenté en quelques années seulement de ce que son père a attendu des décennies pour recevoir, atteste de l’importance qui leur fut accordée.

Ernest a fêté son recrutement à la Bibliothèque en accueillant rapidement deux enfants avec sa maîtresse, Éloïse Réa : Alfred, né le 2 avril 1858 à Montmartre, et Joseph Armand, né le 28 septembre 1860 à Esbly, qui n’ont été légitimés que par le mariage de leurs parents à Paris le 5 mars 1864. Éloïse, de douze ans la cadette de son époux, était issue d’une famille de plombiers meldois – c’est le métier déclaré pour son père défunt et son frère à leur mariage – qui ne semble pas être d’une particulière richesse. On ne sait pas où ni comment Ernest l’a rencontrée, mais le peu qu’on sait de leur liaison laisse deviner quelque histoire scandaleuse selon les critères du milieu du xixe siècle. Lorsqu’il déclara la naissance de Joseph Armand à Esbly, Ernest profita même d’une probable quasi-anonymité pour se dire époux de la mère, alors qu’il ne l’a épousée en réalité que quatre ans plus tard. En effet, il est quasi impossible qu’il habitât alors dans cette petite bourgade de Seine-et-Marne – proche de Meaux, ce qui devait expliquer la présence d’Éloïse –, qui comptait moins de 400 habitants et pas de gare, alors qu’il exerçait à la Bibliothèque impériale. Il y a une entrée de la main d’Ernest dans le Journal du service public pour le 27 septembre 1860, le jour de la naissance de son fils, et une autre pour le 29 septembre : ce n’est que le lendemain qu’il a pu se rendre sur place pour déclarer la naissance.

Le mode de vie d’Ernest à cette époque constitue en fait un petit mystère : alors qu’il a déclaé des résidences avec Éloïse Réa à Montmartre (1858), Esbly (1860) et enfin Viroflay, où il acheta une maison en 1864, il ne fait pas le moindre doute qu’Ernest résidait en fait alors avec son père au 7 rue de Navarin à Paris. Sa présence régulière au Cabinet des médailles ne pouvait permettre une résidence en Seine-et-Marne ou Seine-et-Oise. Il semble donc que le père vivait loin, voire très loin pour cette époque, de ses enfants et de leur mère, qui n’a été son épouse qu’en 1864, année où ils devinrent justement propriétaires d’un pavillon à Viroflay. Qu’Ernest ait voulu continuer à mener une vie de célibataire à la capitale, se soit vu obligé financièrement de repousser son union, ait été réticent à l’engagement, ou quelqu’autre explication, les documents disponibles ne permettent pas de le savoir. Tout ce qu’on peut dire est que du vivant de son père, il n’a vraisemblablement jamais vécu en ménage avec son épouse et ses enfants. Lors de la mort de Jean-Baptiste, ce fut même le frère d’Éloïse Réa qui est nommé tuteur des deux enfants dans le cadre de l’héritage, plutôt que leur père.

Un document précieux éclaire tout particulièrement les dernières années de la vie de Jean-Baptiste Muret, mais il est malheureusement très difficile à interpréter du fait de l’influence pernicieuse d’Ernest : c’est son inventaire après décès. En effet, Ernest Muret y exhibe une farouche réticence à payer le moindre frais de succession, cherchant à interpréter ou expliquer chaque document, chaque reçu fiscal et chaque bien de son père comme le dédouanant de toute responsabilité pécuniaire. Remarquablement, il signifia aux notaires que l’intégralité de la collection d’antiquités de son père lui appartenait en fait déjà, puisqu’il l’avait « formé[e] de ses propres deniers », et que son père « aurait été dans l’impossibilité la plus absolue de fournir aux dépenses d’une collection de cette nature ». Un passage devant le Tribunal de première instance de la Seine lui donna même raison, le 14 juillet 1866. Pourtant, aucun autre document contemporain ne fait état du fait que la collection serait celle d’Ernest. Au contraire, tous les témoignages contemporains sont concordants et indiquent qu’elle a été formée et entretenue par Muret père. Jamais le nom d’Ernest n’est mentionné en rapport avec elle, et sa constitution ne figure pas dans les nécrologies pourtant très complètes ayant paru après sa mort. De plus, la rapidité avec laquelle il l’a dispersée ne témoigne pas d’un grand attachement à la collection.

Difficile, donc, de faire confiance à la parole d’Ernest dans ce document – elle visait surtout la réduction de la facture fiscale. Ses déclarations dans la dernière partie de l’inventaire, et lors du procès qui s’en suivit, peignent en fait une image assez sombre des dernières années de son père. On y lit le portrait un homme pauvre, « qui ne possédait d’autre fortune que son traitement », qu’Ernest « avait dû recevoir et loger chez lui ». Il était, de surplus, gestionnaire mauvais ou malhonnête : il n’avait pas rendu de comptes à son fils de sa gestion de l’héritage provenant des Chanteau – c’est-à-dire la mère et la grand-mère d’Ernest – et aurait même continué à administrer les biens qui auraient dû revenir à son fils après sa majorité. Ernest évoque « un dissentiment qui s’était élevé entre lui et son père » en 1857, à la suite duquel il lui aurait donné des gages de sa confiance sous forme pécuniaire, en lui achetant des rentes sur l’État français, puis en lui accordant une pension viagère pour compléter ses maigres revenus.

Un Jean-Baptiste Muret qui serait donc devenu dans ses dernières années avare, légèrement incompétent financièrement, et jaloux du succès de son fils ? En réalité, on n’a aucun témoignage antérieur sur le caractère de notre dessinateur, et donc rien qui pourrait exclure que cette personnalité soit la sienne. Mais le témoignage d’Ernest dans ce contexte est tout à fait biaisé, et la lecture des documents sous un autre angle (en ignorant, en fait, les interjections du fils) laisse voir un personnage tout autre, qui a au fil des années acquis une solide compétence en matière d’argent. Il disposait de plusieurs rentes sur l’État français achetées au cours des dix dernières années de sa vie ; il avait prêté à Ernest douze mille francs en 1864 pour l’achat de sa maison à Viroflay ; il avait acheté des actions dans des compagnies de chemin de fer ; il avait pourvu à l’administration de biens fonciers issus de l’héritage de sa femme et sa belle-mère. Dans son testament olographe, il demandait que les liquidités issues de son héritage soient employées en rentes ou en actions légués à ses petits-enfants, incessibles et insaisissables jusqu’à leur majorité. Malgré les protestations d’Ernest, qui explique chacun de ces documents, toutes ces actions ne concordent pas tant avec le portrait que fait le fils de son père, qu’avec l’image d’un homme qui a appris à gérer une fortune et à l’accroître.

Mort et succession

Jean-Baptiste Muret est mort le 4 février 1866 à Paris. On en sait peu sur ses derniers mois, et on ne connaît pas la cause de sa mort. Il est néanmoins probable qu’il ait été atteint d’une maladie qui ne l’a pas subitement emportée. Sa dernière entrée dans le Journal du service public date du 25 janvier 1865 ; même si le Cabinet fut fermé pour travaux entre mai et novembre de cette année, sa signature n’apparaît sur aucune entrée postérieure à la réouverture du 13 novembre. Ernest, qui à cette époque écrivait la majorité des entrées, n’apparaît pas non plus entre le 23 décembre 1865 et le 7 février 1866. Son père a par ailleurs rédigé, ou mis à jour, son testament le 23 janvier 1866. On devine là en creux un homme et son entourage qui voyaient arriver la fin, peut-être en raison d’une maladie – à 71 ans, Jean-Baptiste Muret avait un âge respectable pour son époque, mais il n’aurait pas été étonnant qu’il vive plus vieux.

Sa disparition a été annoncée par un faire-part reçu par la Bibliothèque nationale dès le lendemain, et les funérailles furent célébrées le 6 février à l’église Notre-Dame-de-Lorette, tout près de l’appartement qu’il avait partagé avec Ernest. Son nom a paru dans la « Nécrologie de 1866 » de la Chronique des arts de la curiosité, au sein duquel il est classé avec les peintres. Le 4 juin, Eduard Gerhard écrivit à son correspondant Wilhelm Henzen :

Est-il vrai que l’excellent Muret (père), employé au Cabinet des médailles, est mort ?

Mais Jean-Baptiste Muret n’a pas fait l’objet d’un hommage de la Bibliothèque impériale, contrairement à son fils dix-huit ans plus tard, pour qui Anatole Chabouillet a donné une Allocution prononcée à Viroflay, sur la tombe de M. Ernest Muret, qui a même été édité et diffusé. Son fils a payé 75 francs pour une concession temporaire au cimetière de Montmartre, si bien qu’on ne peut y trouver sa tombe aujourd’hui.

La collection et les dessins de Jean-Baptiste Muret ont échu, après les péripéties dont il a déjà question, à son fils Ernest, qui s’est empressé de les vendre – ce qui suggère là aussi qu’il n’avait pas d’attachement particulier à leur propos, malgré ses déclarations au Trésor public. Les vingt portefeuilles de dessins ont été cédés au Cabinet des médailles le 22 février 1867 pour 10 000 francs, alors que l’intégralité de la collection archéologique avait été prisée 3 500 francs un an auparavant. Cette vente étonne d’autant plus que Jean-Baptiste Muret avait été payé par la Bibliothèque pour réaliser ces dessins, dessins ensuite revendus à la même Bibliothèque par son fils. La question de la propriété de ces dessins avait pourtant été posée dès 1847, et les conservateurs avaient alors été très clairs « les dessins faits des objets qui appartiennent au département sont la propriété de la Bibliothèque ». Mais ils n’ont jamais été portés à l’inventaire du Cabinet, et on a vu comment le projet initial de publication Muret avait été perdu de vue par sa hiérarchie au cours des décennies.

En 1866, la collection archéologique de Muret était composée de plus de 670 objets archéologiques divers (vases, lampes, terres cuites, bas-reliefs…) et il détenait plus de 600 dessins et lithographies, dont certains ont dû être compris dans le Recueil, mais pas tous. On ne sait pas ce que dont devenues les lithographies de Muret ; sa collection archéologique a été dispersée, une grande partie vendue en 1867 à Arnold Morel-Fatio, alors directeur du Musée cantonale des Antiquités de Lausanne, aujourd’hui le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. D’autres objets ont terminé au Cabinet des médailles ou au Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, parfois via un intermédiaire, parfois vendus ou donnés directement par Ernest. Ce dernier semble surtout avoir vu dans cet héritage une opportunité de profit. Il ne semble en tous cas pas en avoir rapporté beaucoup avec lui à Viroflay, où il s’est installé après la mort de son père en compagnie d’Éloïse, d’Alfred et de Joseph Armand. Il semble en outre, d’après sa bibliographie s’être intéressé surtout à la numismatique au cours de sa carrière au Cabinet des médailles, et pas du tout aux objets antiques – même si Anatole Chabouillet écrit de lui qu’il a été « artiste autant que savant ».

Postérité

Après leur vente par Ernest Muret, les vingt portefeuilles de dessins qui constituent le Recueil de son père ont enfin été portés à l’inventaire du Cabinet des médailles. En 1882, ils ont été reliés en onze volumes, qui sont encore conservés au département des Monnaies, médailles et antiques de la BnF. Ils n’ont fait l’objet d’aucune publication avant leur mise en ligne sur Gallica en 2010, et n’ont donc pas pu jouir d’une large réputation après sa mort.

Jean-Baptiste Muret est mentionné pendant quelques années encore dans la littérature scientifique : en 1869, Champfleury – le même qui avait éventé en 1867 l’intérêt du dessinateur pour le phallus – dit avoir « emprunt[é] aux portefeuilles de Muret le dessin d’une terre cuite ». En 1875, François Lenormant fait encore l’éloge de son coup de crayon dans la Gazette archéologique. Une des dernières mentions d’époque de Jean-Baptiste Muret date de 1879, sous la plume de Jean de Witte, qui, tout en vantant son « habilité remarquable », lui attribue par erreur le prénom de Théodore.

On sait par l’état-civil que son frère survivant François Muret a épousé, quelques mois après les obsèques de Jean-Baptiste, l’ancienne domestique d’Ernest et de Jean-Baptiste Muret, Caroline de Roos : ils se sont installés au Chesnay, où ils ont vécu jusqu’à la mort de François en 1872. Ernest a partagé son temps entre Viroflay, où demeurait sa famille, et Paris, où il a continué à travailler à la Bibliothèque nationale jusqu’à sa mort en 1884. Sa grande œuvre y a été le Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale, publiée de façon posthume en 1889. Cet ouvrage lui a en effet coûté la vie, à en croire les archives médicales qui se trouvent dans son dossier du personnel aux Archives nationales :

Il avait été désigné pour faire d’urgence le récolement et le catalogue des monnaies gauloises […]. Le travail assidu et excessif, auquel ce fonctionnaire s’est voué avec un zèle au-dessus de tout éloge […] l’a obligé à se tenir courbé et immobile sur les médailliers pendant de longues heures, sans prendre aucune nourriture de 9 h du matin à 5 h du soir, et a été la cause directe de la gastrite intestinale que les médecins ont constatée.

Cette maladie a emporté Ernest quelques mois après l’arrêt de son service au Cabinet. La carrière de son père est mentionnée à nouveau dans les nécrologies consacrées à Ernest Muret, dans l'allocution prononcée sur sa tombe par Anatole Chabouillet, et dans sa préface au Catalogue des monnaies gauloises. Mais avec la mort d’Ernest, c’est aussi la mémoire de son père qui se perd peu à peu dans l’esprit des savants.

Ont survécu à Ernest son épouse Éloïse Réa et leurs deux enfants. Ni Alfred ni Joseph Armand n’ont poursuivi une carrière dans les traces de leur père et de leur grand-père. On suit l’aîné, qui a été employé de commerce, jusqu’en 1931, date à laquelle il figure encore sur le recensement de Viroflay avec son épouse Marie Ansot. Le couple n’a pas eu d’enfants. Son cadet, Joseph Armand, qui a été instituteur, est mort dès 1906, laissant une veuve, Sophie Blachet, et quatre enfants survivants : Ernest Arsène, Armandine, Marcel et Georges.

J’ai pu contacter un descendant un parent collatéral d’Ernest Arsène Muret, M. Gérard Collette, qui l’a connu avant sa mort en 1976 à Bar-le-Duc, et qui a très aimablement accepté de s’entretenir avec moi et de me communiquer les informations généalogiques dont il disposait. L’arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Muret, qui a été mécanicien au cours de sa vie, n’a apparemment jamais évoqué ses aïeux artistes et savants – leur souvenir s’est vraisemblablement perdu au cours des années. Ernest Arsène n’aurait en effet guère connu son père, qui avait perdu son propre père d’une maladie causée par son travail au Cabinet : peut-être le souvenir était-il douloureux pour la famille. Quant à sa sœur et ses frères, s’ils ont aujourd’hui une descendance (ce qui est probable), il s’est avéré impossible de la retrouver. Les derniers Muret dont nous avons connaissance sont Bernard Muret, fils de Marcel, décédé en 1995 à Clermont-Ferrand, et Renée Muret, fille d’Ernest Arsène, décédée en 2007 à Rueil-Malmaison.

Conclusion

Il y a quelque chose d’émouvant à redonner vie à l’œuvre de Jean-Baptiste Muret, ce dessinateur et savant peut-être autodidacte, en tous cas pas issu d’une grande famille d’érudits. Une « petite main » de la recherche peut-être, il était connu de tous les antiquisants fréquentant le milieu savant parisien au milieu du xixe siècle, tant sa position de chargé des collections d’objets archéologiques du Cabinet des médailles lui permettait un contact étroit avec ces réseaux. Et il a su y prendre sa propre place, parvenant même à y placer son propre fils à la fin de sa carrière, sur la foi de sa seule réputation.

Faisant les frais de ses activités de conservation, d’exposition, de communication et de conservation des collections, qui ont manifestement occupé une grande partie de son temps, le projet de publication des dessins de Muret n’a jamais vu le jour de son vivant, même si certains de ses contemporains l’espéraient encore dans les années 1860. Sa collection archéologique n’a pas non plus été documentée en détail avant sa dispersion, et son activité de collectionneur n’a donc pas pu se faire connaître de la postérité, alors qu’on voit bien que le dessinateur s’efforçait de suivre, avec les moyens financiers qui étaient les siens, les évolutions de la recherche et de la connaissance archéologiques, florissante à cette époque.

Pour subsister, une mémoire doit être entretenue ; celle de Jean-Baptiste ne l’a pas été. En premier lieu par son fils, qui a vendu ses dessins, dispersé sa collection et ne s’est pas investi dans l’étude des objets antiques. On a en tous cas l’impression qu’Ernest ne se sentait pas lié par un très fort devoir filial envers la mémoire de son père. Mais on ne sait rien de la personnalité de notre dessinateur : peut-être était-ce tout à fait justifié. Que le Cabinet des médailles ait continué à être dirigé jusqu’en 1890 par Anatole Chabouillet, son rival pour la promotion de 1847, n’a peut-être pas non plus aidé à la construction d’une solide mémoire au sein de l’institution.

Le fruit de tout ceci est un personnage dont on conserve une importante œuvre graphique, mais dont la biographie ne peut être reconstruite que par de menus fragments, tout de références obliques et de sécheresse administrative. C’est donc surtout sa production artistique qui permet d’approcher le caractère et le projet de Jean-Baptiste Muret : aussi faut-il bien des historiens de l’art et des archéologues pour comprendre vraiment celui qui a été, il y a bientôt deux siècles, leur antécesseur.

Euan Wall

Pour citer cet article : Euan Wall, « Jean-Baptiste Muret : une biographie en fragments », dans Digital Muret, mis en ligne le 03/10/2022, https://digitalmuret.inha.fr/s/digital-muret/page/muret-biographie

Pour lire la suite : L’antiquité à Paris des années 1820 aux années 1860.

Pour consulter la liste des oeuvres de Jean-Baptiste Muret : L’œuvre de Muret en dehors du Recueil des monuments antiques.

Références

Archives

Bibliothèque nationale de France

Archives institutionnelles de la Bibliothèque

- Dossier personnel d'E. Muret : Archives modernes 118.

- Dossier personnel de J.-B. Muret : Archives modernes 118.

- Dossier personnel de Pierre-Marie Chabouillet : Archives modernes 115.

- Listes du personnel de la Bibliothèque nationale : 2001/025/124.

Département des manuscrits

- Lettre de Ch. Lenormant à A. Lachevardière, 6 novembre 1839 : NAF 20507, fol. 438-439.

Département des monnaies, médailles et antiques

- Correspondance d'A. Chabouillet : DP-2701 et AM532-16.

- Journal du Cabinet des médailles, 1842-1846 : Ms. 140.

- Journal du service public, département des Médailles, 1850-1853 : Ms. 195.

- Journal du service public, département des Médailles, 1853-1858 : Ms. 196.

- Journal du Cabinet des médailles, 1854-1887 : Ms. 141.

- Journal du service public, département des Médailles, 1858-1888 : Ms. 196.

- Procès-verbaux des séances du Conservatoire : Archmod57-62.

- Registres des dons et acquisitions : Ms. 79-84.

Archives nationales

Ministère de l'Instruction publique

- Dossier personnel d'E. Muret : F/17/21385/A

- Dossier personnel de J.-B. Muret : F/17/21835/A.

Minutier central des notaires de Paris

- Inventaire après décès de J.-B. Muret, 27 février 1866 : MC/ET/CXIX/847.